当山は、釈迦牟尼佛を本尊とし、永平道元禅師を宗祖とする曹洞宗。

別格地佛日山大興寺と称す。

人皇八十台高倉院の朝に仕えた長谷部氏の苗裔 慶屋定紹禅師の開闢せる周防国小禅昌寺の独住初世玉峯玄臺禅師が西暦1645年に開山創立した。

三世中興一峰明玄大和尚の代に諸堂は完備され、後年再建または回収されて現代に至る。

山門

山門は、支那様式建築と呼ばれる日本では珍しい様式をとっており、近郊ではここでしか見られない貴重なものです。

鐘楼(しょうろう)

この鐘楼にある大梵鐘(だいぼんしょう)は、1716年に鋳造され、 戦時中仏具と共に供出、現在の梵鐘は、1948年に一八世俊鴨和尚代に再鋳されたものです。

鐘楼の建築様式としては珍しく、2階建てとなっているのが特徴です。

大興寺では建立当時からツツジが育てられており、樹齢400年を誇ります。

ツツジの大興寺とも呼ばれています。

見ごろは4月~5月上旬頃です。

お気軽にお立ち寄りください。

ツツジ

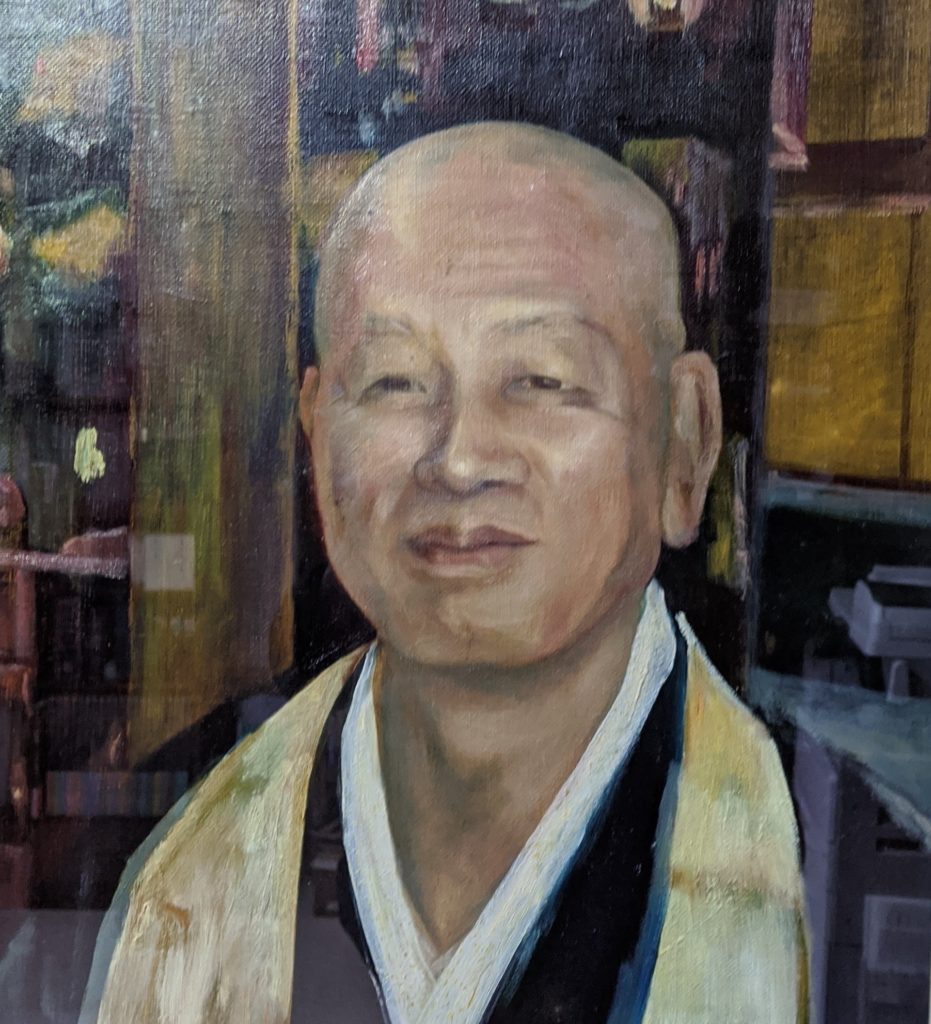

住職の紹介

林 泰敬 (ハヤシ タイケイ)

愛媛県出身

約40年前に住職となる

座右の銘は一期一会

音楽鑑賞が趣味